1,5 °C: entendiendo el umbral crítico de calentamiento del mundo

Hace casi una década, el mundo se unió en torno al Acuerdo de París sobre el cambio climático y al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Centígrados (2,7 grados Fahrenheit). Desde entonces, la “meta de 1,5 °C” se ha convertido en la estrella guía de la acción climática mundial: un punto de referencia crucial para definir políticas y medir avances. Sin embargo, una preocupante ola de datos recientes indica cuán cerca estamos de superar este umbral ampliamente citado.

La concentración atmosférica de dióxido de carbono alcanzó su nivel más alto en 2 millones de años el año pasado. Además, 2024 fue el primer año en el que la temperatura media global de la superficie superó en más de 1,5 grados Centígrados los niveles preindustriales. Aunque la meta del Acuerdo de París se refiere a un promedio a largo plazo y no a un solo año, los científicos advierten que podríamos estar al inicio de una ruptura completa, y con ella, inundaciones, sequías, incendios y otros impactos climáticos cada vez más peligrosos.

Entonces, ¿qué significa exactamente la meta de 1,5 grados Centígrados? ¿Cómo se estableció y qué sucede si la superamos? Aquí te contamos lo que necesitas saber.

¿De dónde proviene la meta de 1,5 grados Centígrados?

La meta de 1,5 grados Celsius del Acuerdo de París refleja décadas de interacción entre la ciencia climática y la política climática.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992, el primer tratado internacional del mundo para enfrentar la crisis climática no especificaba un límite de temperatura. Este objetivo surgió más adelante, a medida que las evaluaciones científicas, el Consejo Europeo y el G8 coincidieron inicialmente en un umbral de 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales. Los Acuerdos de Cancún de 2010 fueron los primeros acuerdos globales en hacer referencia a los 2 grados Celsius, al tiempo que reconocían el potencial de establecer un límite más ambicioso de 1,5 grados Celsius.

En el período previo al Acuerdo de París de 2015, los expertos concluyeron que incluso un calentamiento de 2 grados Celsius implicaba riesgos graves. La Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y los Países Menos Adelantados (PMA) presionaron con fuerza durante las negociaciones del acuerdo para establecer un límite más estricto, lo que resultó en un compromiso: los países acordaron limitar colectivamente el calentamiento a “muy por debajo de los 2 grados Celsius” y “proseguir los esfuerzos” para limitarlo a 1,5 grados Celsius, reflejando el reconocimiento creciente de que cada fracción de grado adicional conlleva mayores riesgos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el principal grupo de científicos del clima a nivel mundial, elaboró entonces un informe sobre la meta de 1,5 grados Centígrados. En él encontraron un marcado contraste en los impactos del cambio climático entre un calentamiento de 1,5 y de 2 grados Centígrados. También trazaron lo que se necesitaría para mantenerse dentro del límite de 1,5 grados Centígrados.

¿Para qué se utiliza la meta de 1,5 grados C?

Desde su adopción en el Acuerdo de París de 2015, la meta de 1,5 grados C ha servido tanto como un símbolo retórico poderoso como una base para establecer referencias técnicas concretas.

Países vulnerables, ONG y diplomáticos por igual invocan la meta de 1,5 grados C para resaltar lo que está en juego en las negociaciones climáticas de la ONU y en otras decisiones de política. Las naciones vulnerables al clima, como los pequeños estados insulares, han enmarcado desde hace tiempo los 1,5 grados centígrados como una cuestión de supervivencia, popularizada en la frase “1.5 para sobrevivir” (“1.5 to stay alive”). Los movimientos juveniles y líderes de la ONU, incluido el secretario general António Guterres, han hecho reiterados llamados a una acción urgente para mantener los 1,5 grados C “al alcance”.

Técnicamente, la meta de 1,5 grados C sustenta una variedad de referencias y evaluaciones científicas sobre la acción climática. Se utiliza para evaluar el nivel de ambición de los compromisos climáticos nacionales de los países (conocidos como “contribuciones determinadas a nivel nacional” o NDC, por sus siglas en inglés) y de los objetivos corporativos de reducción de emisiones. También ayuda a los científicos a estimar el presupuesto de carbono restante, es decir, la cantidad de CO₂ que el mundo aún puede emitir mientras se limita el calentamiento a 1,5 grados centígrados.

Las trayectorias compatibles con los 1,5 grados C evaluadas por el IPCC constituyen la base para establecer cronogramas de reducción de emisiones (como la referencia mundial más citada de reducir las emisiones en un 43% por debajo de los niveles de 2019 para 2030), plazos para alcanzar emisiones netas cero, y metas específicas por sector, como eliminar gradualmente el uso del carbón o reemplazar los vehículos que usan combustibles fósiles por eléctricos.

A su vez, estos cronogramas y referencias sustentan herramientas de rendición de cuentas como el Informe sobre la Brecha de Emisiones, la Iniciativa de Metas Basadas en la Ciencia (Science-Based Targets Initiative) y el informe Estado de la Acción Climática (State of Climate Action).

¿Cómo sabemos cuándo hemos excedido la meta de 1,5 grados C?

El Acuerdo de París establece como objetivo “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados C por encima de los niveles preindustriales”. Para saber cuándo hemos excedido ese umbral, es importante definir algunos términos:

- La temperatura media global se refiere a la “estimación del promedio global de las temperaturas del aire cercanas a la superficie sobre tierra firme y hielo marino, y de la temperatura de la superficie del mar en las regiones oceánicas libres de hielo”. Esta estimación se obtiene a partir de mediciones de temperatura registradas por estaciones meteorológicas, barcos y boyas en todo el mundo, que luego se promedian para obtener una cifra global. (Algunas regiones, incluidas, de forma crítica, las zonas terrestres, tienden a calentarse más que el promedio, mientras que otras se calientan menos).

- Aunque el Acuerdo de París no define explícitamente qué se entiende por “niveles preindustriales”, los científicos, como los del IPCC, suelen utilizar el período de 1850 a 1900. Este periodo marca el inicio de registros confiables de temperatura a nivel global.

- La temperatura media global actual se compara entonces con las condiciones del pasado. La diferencia entre ambas se denomina anomalía de temperatura.

Según la convención científica, la meta del Acuerdo de París se refiere a una anomalía de temperatura sostenida durante un período de al menos 20 años. Este enfoque permite suavizar los efectos de las variaciones de temperatura de un año a otro, causadas por factores como El Niño/La Niña, la actividad volcánica o los cambios en la circulación oceánica, y así ofrecer una mejor estimación del calentamiento causado por el ser humano. Los científicos suelen evaluar si el promedio a largo plazo excede los 1,5 grados C en algún momento del siglo XXI, y en particular en el año 2100. Si el calentamiento excede temporalmente ese umbral antes de volver a estar por debajo hacia finales de siglo, esto se conoce como “sobrecumplimiento” (overshoot).

Según este enfoque, el año en que se excede un determinado umbral de temperatura corresponde al año medio del período de 20 años. Como lo explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM): “el calentamiento de 1,5 grados C solo se confirmaría una vez que la temperatura observada haya alcanzado ese nivel durante un período de 20 años, es decir, 10 años después del año en que se excedió. Por lo tanto, habría un retraso de 10 años en reconocer y reaccionar ante el sobrecumplimiento de la meta de temperatura a largo plazo”. La comunidad científica está considerando enfoques alternativos que permitan confirmar el año del sobrecumplimiento con menos demora.

¿La Tierra ya ha excedido los 1,5 grados C de calentamiento?

Sí, pero aún no ha excedido formalmente la meta de temperatura establecida en el Acuerdo de París.

El año 2024 fue el primer año completo registrado en el que la temperatura media global superó los 1,5 grados C por encima de los niveles preindustriales, con una anomalía estimada de 1,55 grados centígrados. Esto dio continuidad a una preocupante tendencia: los 10 años más cálidos registrados han ocurrido todos desde 2015. Antes de 2024, ningún año completo había presentado una anomalía de temperatura tan alta; aunque sí hubo períodos más cortos (días, semanas y meses) en los que las temperaturas superaron temporalmente los 1,5 grados C. La OMM pronostica un 70 % de probabilidad de que los próximos cinco años excedan, en promedio, los 1,5 grados C.

Es importante destacar que un solo año cálido no significa que se haya excedido la meta de temperatura del Acuerdo de París o que ya no sea posible alcanzarla. La anomalía de temperatura media global a largo plazo se estima actualmente entre 1,34 y 1,41 grados C, dependiendo del método utilizado.

No obstante, dos estudios recientes de modelación climática sugieren que las altas temperaturas del año pasado probablemente indican que el mundo ya ha entrado en el período de 20 años durante el cual la anomalía de temperatura media excederá el límite de 1,5 grados C.

¿Qué sucede si excedemos los 1,5 grados C de calentamiento?

Con los niveles actuales de calentamiento, que oscilan entre 1,34 y 1,41 grados C, ya estamos experimentando olas de calor, incendios forestales, tormentas e inundaciones más frecuentes e intensas. La seguridad alimentaria e hídrica está bajo una presión creciente, y ecosistemas como los arrecifes de coral están sufriendo daños irreversibles. Exceder los 1,5 grados C, incluso de forma temporal, aumenta los riesgos asociados a estos y otros impactos.

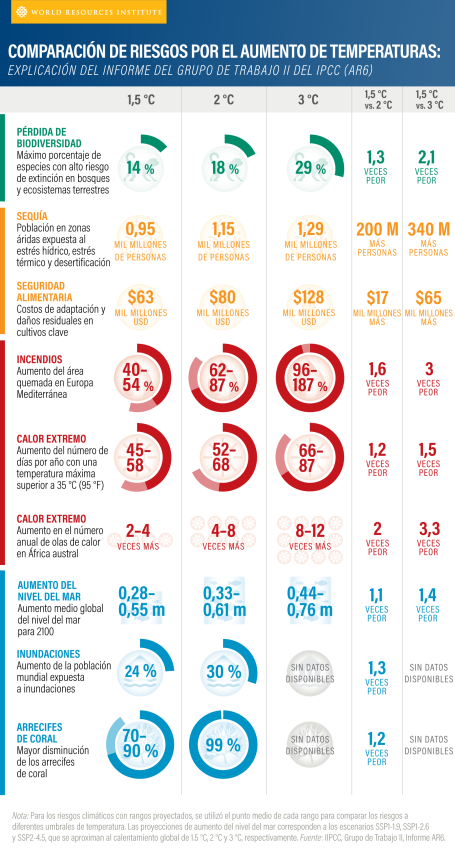

Según el IPCC, incluso un calentamiento de 1,5 grados C expondría a cerca de mil millones de personas al estrés hídrico y la desertificación, implicaría un costo estimado de 63 mil millones de dólares en adaptación y daños residuales a los principales cultivos, y pondría en riesgo de extinción al 14 % de las especies del planeta. Aproximadamente un 24 % más de personas se verían afectadas por inundaciones en comparación con los niveles históricos, los arrecifes de coral se reducirían entre un 70% y un 90%, y la distribución de la malaria se expandiría.

Estos mismos impactos climáticos se intensificarían si se exceden los 1,5 grados C de calentamiento. Por ejemplo, en comparación con un calentamiento de 1,5 grados C, un calentamiento de 2 grados C se espera que provoque el doble de olas de calor en África austral, queme 1,6 veces más superficie por incendios forestales en Europa mediterránea y genere 17 mil millones de dólares adicionales en daños residuales y costos de adaptación para los principales cultivos a nivel global. Un calentamiento de 2 grados C también destruiría prácticamente los arrecifes de coral. Las olas de calor extremas se volverían cada vez más comunes, con graves consecuencias para la salud humana y la productividad, especialmente en ciudades de Asia meridional y África.

Exceder los 1,5 grados C también aumenta el riesgo de cruzar puntos de inflexión climáticos: umbrales críticos a partir de los cuales partes del planeta podrían experimentar cambios abruptos, auto-reforzados y potencialmente irreversibles. Por ejemplo, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental corren el riesgo de colapsar, lo que agravaría el aumento del nivel del mar y alteraría las corrientes oceánicas. Los arrecifes de coral en latitudes bajas podrían desaparecer por completo, lo que representaría un golpe devastador para la biodiversidad y para quienes dependen de la pesca para su sustento. Además, el permafrost boreal podría descongelarse repentinamente, liberando enormes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero, a la atmósfera.

Estos sistemas corren el riesgo de cruzar puntos de inflexión climáticos en torno a los 1,5 grados C. A temperaturas más altas, otras capas de hielo, sistemas de circulación oceánica y ecosistemas podrían colapsar por completo. Muchos de estos puntos de inflexión implican un cambio de un estado estable a otro. Por ejemplo, que la selva amazónica se transforme en sabana. Una vez que ocurren este tipo de cambios, resulta muy difícil o incluso imposible revertirlos en escalas de tiempo humanas.

En resumen, con cada fracción adicional de grado de calentamiento, los impactos se vuelven más difíciles, o incluso imposibles, de enfrentar mediante la adaptación. A esto se le conoce como pérdidas y daños. Estas pérdidas y daños pueden ser económicas, como la contracción de sectores productivos y la consecuente pérdida de empleos y medios de vida. Pero las más difíciles suelen ser aquellas que no pueden cuantificarse en términos económicos, como perder cementerios ancestrales, hogares familiares o seres queridos.

¿Todavía es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados C?

En teoría, aún es físicamente posible evitar agotar el presupuesto de carbono necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados C mediante reducciones de emisiones rápidas y sostenidas. Sin embargo, la viabilidad de llevar a cabo las transformaciones al ritmo y escala requeridos es otra cuestión.

El informe del IPCC de 2022 sobre mitigación del cambio climático identifica trayectorias para limitar el calentamiento a 1,5 grados C con un sobrecumplimiento nulo o limitado. Estas trayectorias implican “reducciones rápidas, profundas y, en la mayoría de los casos, inmediatas de gases de efecto invernadero en todos los sectores”. En concreto, las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que haber alcanzado su punto máximo antes de 2025 y disminuir un 43 % para 2030 (en comparación con los niveles de 2019) y un 60 % para 2035. Las emisiones de CO₂ deberían alcanzar emisiones netas cero hacia 2050, antes de agotar el presupuesto de carbono.

Esto implicaría, concretamente, eliminar progresivamente el consumo de combustibles fósiles sin sistemas de captura, ampliar de forma drástica la generación de energía sin emisiones, expandir el transporte sostenible, electrificar el transporte y la industria, y detener la deforestación. También sería necesario aumentar considerablemente la eliminación de carbono de la atmósfera, tanto a través de su absorción en árboles como mediante tecnologías especializadas.

El problema es que no estamos siguiendo esas trayectorias. El informe State of Climate Action encontró que, de 42 hitos clave necesarios para limitar el calentamiento a 1,5 grados C, solo uno, la proporción de vehículos eléctricos en las ventas de vehículos livianos, está actualmente en camino de cumplirse para 2030. A pesar del aumento significativo en la capacidad de energía renovable y en las ventas de vehículos eléctricos, casi el 80 % de la energía global sigue proviniendo de combustibles fósiles. El mundo está quemando más carbón que nunca y la deforestación continúa a un ritmo alarmante. La infraestructura de carbón y gas sigue en expansión.

Como resultado, el mundo sigue emitiendo 42 gigatoneladas de CO₂ al año (y otras 14 gigatoneladas de CO₂ equivalente en otros gases de efecto invernadero). El presupuesto de carbono restante para limitar el calentamiento a 1,5 grados C es de 130 gigatoneladas de CO₂, lo cual se agotará en poco más de tres años si se mantienen los niveles actuales de emisiones anuales.

En términos simples, como en un cálculo aproximado de servilleta, una trayectoria lineal desde las emisiones de CO₂ de 2024 hasta alcanzar emisiones netas cero que se mantenga dentro del presupuesto de carbono restante requeriría reducir las emisiones en casi 6 gigatoneladas de CO₂ por año, comenzando de inmediato y durante el resto de la década. Para comparar, el impacto económico de la pandemia de COVID-19 provocó una caída de solo 2 gigatoneladas en las emisiones de CO₂ en 2020, y dicha disminución fue temporal.

Lograr reducciones sostenidas de emisiones de la magnitud necesaria requeriría un liderazgo político y empresarial sin precedentes, respaldado por la ciudadanía, que conduzca a una transformación estructural integral y coordinada en todos los sectores y economías. Hay pocas pruebas de que una transformación tan profunda esté por comenzar en el futuro cercano. Un estudio reciente encontró que, si bien todavía es teóricamente posible limitar el calentamiento a menos de 1,6 grados C con una probabilidad cercana al 50 %, dicha probabilidad cae a entre el 5 % y el 45 % cuando se consideran las barreras institucionales y de otro tipo.

¿Debería establecerse una nueva meta si se exceden los 1,5 grados C?

A medida que crece el escepticismo sobre la viabilidad de la meta de 1,5 grados C, algunos científicos han propuesto redirigir la atención hacia limitar el calentamiento a “muy por debajo de los 2 grados C” o bien volver a 1,5 grados C después de un sobrecumplimiento temporal. Sin embargo, adoptar nuevos puntos de referencia coherentes con un resultado de mayor temperatura plantea otro desafío: si se basan en los escenarios de modelación disponibles hoy, estos nuevos objetivos implicarían reducir las emisiones más lentamente y eliminar los combustibles fósiles más tarde de lo que actualmente se pretende, una respuesta ineficaz frente a impactos climáticos cada vez más graves.

Al mismo tiempo, nuestra forma de comunicar debe reconocer la realidad cambiante. Si el aumento de la temperatura media global a largo plazo supera los 1,5 grados C, ya no tendrá sentido enmarcar la acción climática en términos de lo que se necesita “para evitar exceder el límite de 1,5 grados C”. En su lugar, podemos hablar de minimizar el sobrecumplimiento, estabilizar el calentamiento en la temperatura más baja posible y evitar tanto calentamiento como se pueda para proteger las vidas humanas y las economías.

¿Qué deberíamos hacer si el mundo excede los 1,5 grados C?

Si los 1,5 grados C quedan fuera de alcance, el mundo aún debe hacer lo que ya debería estar haciendo hoy: reducir rápidamente las emisiones y aumentar la eliminación de carbono, al tiempo que se refuerzan los esfuerzos para construir resiliencia. Dado que el calentamiento seguirá aumentando hasta que las emisiones de CO₂ lleguen a ser netas cero, reducir las emisiones netas seguirá siendo fundamental. Y dado que la mayoría de los escenarios de planificación para la adaptación ya contemplan la posibilidad de exceder los 1,5 grados C, lo más importante es garantizar la implementación de esos planes, más que elaborar nuevos planes para escenarios de mayor temperatura.

Exceder los 1,5 grados C, sin embargo, aumenta la escala y la velocidad de la acción que finalmente será necesaria, y puede introducir nuevos riesgos y compensaciones. Por ejemplo, cuanto más se exceda el presupuesto de carbono, más CO₂ deberá eliminarse de la atmósfera, lo que exigirá una mayor inversión en eliminación de carbono. Aunque la mayoría de los planes de adaptación ya contemplan escenarios de temperaturas más altas, alcanzar esos niveles antes de lo previsto acorta los plazos de planificación. No mantener el ritmo podría aumentar los costos, resultar en una adaptación insuficiente o incluso agravar el riesgo de una mala adaptación.

El mundo también tendría que prepararse para enfrentar niveles más altos de pérdidas y daños, es decir, consecuencias del cambio climático que superan la capacidad de adaptación de las personas. Finalmente, exceder la meta de temperatura establecida podría dar mayor protagonismo a los controvertidos enfoques de modificación de la radiación solar (SRM, por sus siglas en inglés), que buscan enfriar temporalmente el planeta reflejando la luz solar. Aunque la SRM es arriesgada y no ha sido probada, su bajo costo directo y su potencial para frenar el calentamiento a corto plazo podrían facilitar su implementación unilateral, lo que requeriría una supervisión y gobernanza más proactivas.

Y aunque exceder los 1,5 grados C es cada vez más probable, la magnitud y la duración del calentamiento, así como sus impactos asociados siguen estando bajo nuestro control. Limitar el calentamiento máximo requerirá reducciones profundas y sostenidas de emisiones, mantener y fortalecer los sumideros de carbono, y reforzar la resiliencia. Lograr estos resultados depende no solo de factores geofísicos y tecnológicos, sino también de un cambio decisivo en el liderazgo político y empresarial. Los líderes deben generar las condiciones económicas adecuadas para que las tecnologías limpias se consoliden, adoptar políticas públicas que catalicen la inversión en reducción de emisiones y resiliencia, y garantizar que las personas perciban beneficios económicos y sociales del desarrollo bajo en carbono.

En última instancia, cada fracción de grado cuenta. Las decisiones que tomemos hoy seguirán moldeando el riesgo climático durante generaciones.

Este artículo fue publicado orginialmente en inglés en wri.org.