Replicar para transformar: la experiencia del Protocolo VIDA en movilidad segura

¿Qué es el protocolo VIDA?

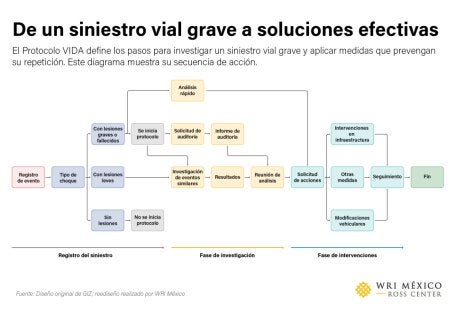

El protocolo de Verificación e Intervención Después de un Accidente (VIDA) es un modelo de actuación diseñado para que entidades gubernamentales respondan de forma estructurada a cada siniestro vial grave. Su objetivo es identificar las causas del hecho, implementar medidas correctivas y evitar que el evento se repita en el mismo punto o bajo condiciones similares.

La siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.

Uno de los mayores retos para lograr una movilidad segura es transformar el análisis de un siniestro en acciones concretas que eliminen o reduzcan los riesgos que lo provocaron —por ejemplo, rediseñar un cruce peligroso, mejorar la señalización o ajustar límites de velocidad. Ante este reto, el Protocolo de Verificación e Intervención Después de un Accidente (VIDA) propone una respuesta estructurada ante cada siniestro grave de tránsito, con el objetivo de prevenir que vuelva a ocurrir.

Este modelo fue diseñado para ser implementado por autoridades gubernamentales, con el fin de analizar siniestros viales graves, recopilar evidencia clave y generar diagnósticos que se traduzcan en medidas correctivas con impacto sistémico. Aunque fue desarrollado con un enfoque en el transporte público, también puede aplicarse ante cualquier hecho vial de alta severidad, con el objetivo de impulsar intervenciones integrales que prevengan nuevos incidentes.

Su objetivo es establecer una secuencia de acciones posteriores a un siniestro vial grave, orientadas a reducir los factores de riesgo, minimizar la gravedad de las lesiones y, sobre todo, prevenir su repetición.

El caso de éxito en León, Guanajuato

El Protocolo VIDA fue desarrollado por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México en coordinación con el gobierno de León, Guanajuato en el marco del proyecto Transición hacia un Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público en México (TranSIT).

El Protocolo define una serie de pasos a seguir ante un siniestro grave, con el objetivo de realizar cambios en los diversos componentes del sistema de movilidad y prevenir que hechos similares se repitan. Es fundamental entenderlo como una herramienta complementaria a las acciones y programas preventivos, como el diseño seguro, intervenciones con base en análisis de puntos críticos, operativos de seguridad vial, campañas enfocadas en factores de riesgo, entre otros.

La intervención en la Glorieta Kant, un ejemplo de la aplicación del Protocolo en León.

El 30 de agosto de 2023, un ciclista de 16 años perdió la vida al ser atropellado por un autobús del Sistema Integrado de Transporte (SIT). A raíz de este trágico siniestro, el municipio activo el Protocolo VIDA para entender las causas del incidente y proponer soluciones.

Menos de dos semanas después, el 14 de septiembre se llevó a cabo una auditoría de seguridad vial en la zona. El informe final, presentado el 29 del mismo mes reveló múltiples deficiencias: ausencia de infraestructura ciclista, banquetas demasiado estrechas, desorden en el flujo de usuarios y una infraestructura deficiente para atender las líneas de deseo de forma segura.

Con base en estos hallazgos, la Dirección General de Movilidad propuso una intervención integral, que fue turnada a la Dirección General de Obra Pública. En enero de 2024 inició la obra, la cual finalizó en abril del mismo año. La intervención incluyó:

- Instalación de infraestructura ciclista confinada en toda la glorieta.

- Reducción de la superficie de rodamiento vehicular y anchos de carril.

- Instalación de señalización y dispositivos viales.

- Reubicación, identificación y pintado de pasos peatonales.

- Ampliación de banquetas, guarnición de glorieta y camellones.

- Apertura de camellones para contar con línea de cruce peatonal continua.

Gracias a la implementación del Protocolo, León logró en solo ocho meses pasar del análisis del siniestro a la ejecución de una obra que mejora la seguridad vial en un punto crítico. Esta experiencia demuestra que el modelo permite responder con rapidez y eficacia ante hechos viales graves, corrigiendo los factores de riesgo identificados y ayudando a evitar su repetición.

Uno de los ejes del proyecto TranSIT es el intercambio y la transferencia de conocimientos, dentro del cual se encuentra el objetivo de replicar proyectos demostrativos a nivel estatal y municipal. En el caso de León, Gto., se identificó que su estructura administrativa facilitaba una rápida implementación del Protocolo VIDA, ya que la Dirección de Movilidad cuenta con facultades y recursos para llevar a cabo recolección de datos, análisis de siniestros y ejecución de mejoras en infraestructura. Esta capacidad operativa puede ser replicable en otros estados y municipios, pero requiere de un análisis previo y ajustes institucionales para garantizar la adecuada coordinación entre áreas como movilidad y obra pública. Con el apoyo de WRI México, GIZ decidió lanzar el Protocolo VIDA como uno de los proyectos demostrativos seleccionados para réplica.

Tras seleccionar dos estados para replicar el Protocolo, Aguascalientes y Durango, el área de movilidad de WRI México construyó una metodología para acompañar de forma colaborativa y guiada la elaboración de la hoja de ruta para la réplica e implementación del proyecto.

Factores clave para su réplica en otros estados

Para comprender a fondo los detalles y aspectos críticos del proyecto, WRI México realizó entrevistas con quienes estuvieron a cargo del diseño e implementación del Protocolo VIDA, tanto en el Gobierno de León como en GIZ México. Este trabajo se complementó con una investigación documental sobre el proyecto y sobre referentes internacionales, especialmente en materia de auditorías de seguridad vial e intervenciones correctivas. El objetivo fue identificar los factores clave de éxito, las oportunidades de adaptación y los aprendizajes obtenidos en esta experiencia inicial, con miras a evitar la repetición de errores en futuras aplicaciones.

Posteriormente, el área de Movilidad de WRI México llevó a cabo un análisis de los marcos normativos de Aguascalientes y Durango, así como de sus capacidades técnicas y financieras. También se realizaron entrevistas con autoridades locales para complementar este diagnóstico. Esta evaluación permitió identificar similitudes y diferencias entre la ciudad de origen y las ciudades de réplica, y destacar los puntos críticos que requerían ajustes específicos para lograr una implementación efectiva.

Elementos habilitadores del Protocolo VIDA

Con base en la experiencia de implementación en León y el entendimiento local de Aguascalientes y Durango, WRI identificó los elementos habilitadores del Protocolo VIDA: condiciones mínimas que deben estar presentes en un estado o municipio antes de estructurar un proyecto similar. El objetivo no es replicar de forma idéntica el modelo original, sino adaptar las capacidades locales para garantizar su viabilidad y éxito. Con esta finalidad, se identificaron los temas generales y ajustes específicos que se requerían atender como condiciones previas a la implementación del Protocolo en materia de atribuciones, institucionalidad, coordinación de trabajos y fuentes de financiamiento. Los resultados encontrados se describen a continuación.

- Gobernanza y normatividad.

El primer paso para replicar el Protocolo es asegurarse de que las entidades públicas cuenten con las atribuciones legales necesarias para implementarlo. En particular, se requiere que:

- Las leyes estatales de movilidad faculten a la instancia responsable para realizar auditorías de seguridad vial.

- Se reconozca legalmente el enfoque de sistema seguro, lo cual obliga a distintas instancias a trabajar bajo principios comunes de accesibilidad, seguridad vial e infraestructura que favorezca modos sustentables.

Además, es clave que los marcos normativos locales definan con claridad la concurrencia entre poderes estatales y municipales, estableciendo quién es responsable de:

- Diseñar y supervisar la obra pública

- Atender e investigar siniestros

- Generar y administrar datos estadísticos.

- Capacidades institucionales.

Contar con atribuciones legales no es suficiente: se necesita personal técnico capacitado para implementar el Protocolo.

- Se recomienda realizar un diagnóstico específico para identificar capacidades actuales y brechas a subsanar.

- A partir de ese análisis, se debe gestionar apoyo técnico y financiamiento para cursos de capacitación y, en su caso, nuevas contrataciones.

Este fortalecimiento institucional debe incluir no solo a las áreas de movilidad, sino también a dependencias clave como obra pública, salud, control de tránsito, etc. Si bien puede haber apoyo externo al inicio, la meta es desarrollar capacidades permanentes dentro del gobierno.

- Mecanismos de coordinación.

El Protocolo VIDA implica acciones coordinadas entre múltiples actores: desde quienes atienden siniestros hasta quienes diseñan intervenciones de infraestructura o gestionan el transporte público. Por esto, es fundamental:

- Realizar un análisis de gobernanza para identificar a todas las dependencias involucradas.

- Establecer acuerdos formales sobre sus roles y responsabilidades.

- Crear mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional.

Por ejemplo, la información recabada por la autoridad que atiende un siniestro debe poder compartirse con la instancia de transporte, respetando las normas de protección de datos y el debido proceso. También se deben establecer esquemas de colaboración entre estado y municipio para ejecutar intervenciones conjuntas, especialmente en zonas de competencia compartida.

- Fuentes de financiamiento.

Todo lo anterior requiere un presupuesto que permita afinar el protocolo, para su posterior implementación. En este sentido, se necesita:

- Presupuesto para financiar capacidades internas y estructuración de proyectos de mejora: tener personal capacitado como especialistas en seguridad vial con un enfoque sistémico, auditores en seguridad vial y deseable, planificadores y urbanistas (para la estructuración de los proyectos)

- Presupuesto para financiar intervenciones solicitadas: las intervenciones pueden dirigirse en diferentes sentidos según los hallazgos, pero también respecto a la factibilidad de realización, pueden ser a nivel de:

- Infraestructura, pero no necesariamente implicar gastos de gran envergadura, como por ejemplo poda de árboles, remoción de obstáculos, instalar señalética, baches, modificaciones básicas de alguna intersección. Aunque también pueden considerarse obras de mayor presupuesto.

- Vehículos, se le puede solicitar al concesionario la adecuación o mejora de las unidades con elementos o aditamentos que disminuyan el riesgo. En este caso, sería un presupuesto que no correspondería a la entidad.

- Operación, se podrán sugerir cambios en el trazado de rutas, modificación a la velocidad en cierto tramo o alguna otra medida de operación de la ruta que reduzca los riesgos. En este caso el presupuesto sería a nivel de recursos humanos.

Por eso, es clave prever desde el inicio un esquema de financiamiento que sea suficiente, flexible y eficiente.

- En Aguascalientes, el Fondo Estatal de Movilidad permite solicitar recursos de forma más ágil que los presupuestos tradicionales, aunque aún requiere mejorar procesos.

- En Durango, donde no existe un fondo similar, se analizan alternativas como incluir recursos en presupuestos estatales y municipales, o explorar esquemas de inversión público-privada.

En todos los casos, se recomienda:

- Estimar el presupuesto para financiar capacidades internas.

- Realizar una estimación preliminar de costo usando como base el análisis histórico de siniestros graves, lo que permitirá definir el nivel que podrían tener las intervenciones.

- Considerar comenzar con una intervención piloto en un punto estratégico. Esto permite generar aprendizajes para escalar el proyecto de manera más efectiva.

La réplica de proyectos como un proceso de co-creación

Replicar proyectos exitosos sí es posible, pero no se trata de copiar modelos al pie de la letra. La clave está en asumir la réplica como un proceso colaborativo que combine:

- Un análisis riguroso del proyecto original,

- La comprensión profunda de las condiciones locales, y

- La disposición institucional para hacer los ajustes necesarios antes de implementarlo.

Solo así es posible adaptar una iniciativa de forma técnicamente viable, sostenible en el tiempo y legítima frente a su contexto.

Para conocer más sobre el funcionamiento del Protocolo VIDA, consulta el reporte completo elaborado por GIZ México